Hace cien años que nació José Mallorquí, el creador del justiciero enmascarado El Coyote

Don César de Echagüe es un caballerito español con hacienda en California que perora filosofía y le tienen por presuntuoso y por un poquito cagón, pero en las noches oscuras se esconde detrás de un antifaz y enmienda las injusticias gringas a tiros de colt. Entonces se convierte en el misterioso Coyote, que se viste con traje charro de gala, corbata roja de rebozo, sombrero galoneado de fieltro con barboquejo de gamuza y botas de cueraje bayo. Don César se ha formado en el extranjero y regresa a sus tierras recién firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que Méjico entregó California a los Estados Unidos, y encuentra la región sumida en la revisión a la gringa de los títulos de propiedad de las minas de oro. Don César decepciona, por pusilánime, a su padre y a su prometida Leonor de Acevedo y no hace honor al lema familiar que dice: “De valor siempre hizo alarde la casa de los Echagüe” y se acaba arrugando cuando el sicario Douglas Moore le desafía a duelo. Sin embargo, cuando se emboza es El Coyote, que rinde al villanaje y escapa a la galopada dejando al canalla su marca, que es un tiro en el lóbulo de la oreja.

El héroe enmascarado

El Coyote es la reescritura de varios tópicos literarios populares: en primer lugar revisa al jinete charro de las novelas de cowboys, que generalmente era un rufián grasiento ladrón de caballos o el compadre torpe del héroe anglosajón que se caía de culo en una acequia y decía constantemente “cuate”, “manito” o “por la Virgen de Guadalupe”. En segundo lugar es el heredero de los tradicionales héroes enmascarados clásicos Dick Turpin y La Pímpinela Escarlata, y en consecuencia, un precedente de los superhéroes disfrazados de los tebeos de Stan Lee. José Mallorquí Figuerola escribió “El Coyote” en 1943 para la editorial Molino con el seudónimo de Carter Mulford y desarrolló posteriormente el personaje en la editorial Cliper de Germán Plaza (que aún no se había asociado con José Janés). Antes había sido un hijo sin apellidos, un niño triste internado en los Salesianos, un heredero súbito y un sportman derrochador. Mallorquí, como todos los escritores de pulp que no albergan una conciencia exagerada de sí mismos, se inspiró alegremente y sin rubor en el personaje de El Zorro, el justiciero con antifaz que creó Johnston McCulley en “La  maldición de Capistrano”, en 1919. McCulley, que empezó de reportero de sucesos, también se basó en las historias legendarias del bandido Joaquín Murrieta, que le decían el Robín Hood de California, y en la novela “Memorias de un Impostor”, de Vicente Riva Palacio, un escritor mejicano, masón y antiguo guerrillero contra la invasión norteamericana de su país. Ambos personajes comparten el apodo cánido, el antifaz y el traje de faena, que en el caso de El Coyote es el de la charrería fina y en el de El Zorro la capa negra, que no fue original al modelo literario sino aportación de la película de Douglas Fairbanks “La marca del Zorro” (Fred Niblo, 1920). En sus dos peripecias hay padre, hacienda y prometida, los dos peinan bigote, son tomados por cobardes cuando van sin embozar y dejan en el cuero de los villanos una marca registrada, que en el caso del Zorro es la “Z” marcada a florete en la faz del canalla y en el de El Coyote un tiro en el lóbulo de la oreja.

maldición de Capistrano”, en 1919. McCulley, que empezó de reportero de sucesos, también se basó en las historias legendarias del bandido Joaquín Murrieta, que le decían el Robín Hood de California, y en la novela “Memorias de un Impostor”, de Vicente Riva Palacio, un escritor mejicano, masón y antiguo guerrillero contra la invasión norteamericana de su país. Ambos personajes comparten el apodo cánido, el antifaz y el traje de faena, que en el caso de El Coyote es el de la charrería fina y en el de El Zorro la capa negra, que no fue original al modelo literario sino aportación de la película de Douglas Fairbanks “La marca del Zorro” (Fred Niblo, 1920). En sus dos peripecias hay padre, hacienda y prometida, los dos peinan bigote, son tomados por cobardes cuando van sin embozar y dejan en el cuero de los villanos una marca registrada, que en el caso del Zorro es la “Z” marcada a florete en la faz del canalla y en el de El Coyote un tiro en el lóbulo de la oreja.

El niño que nadie quería

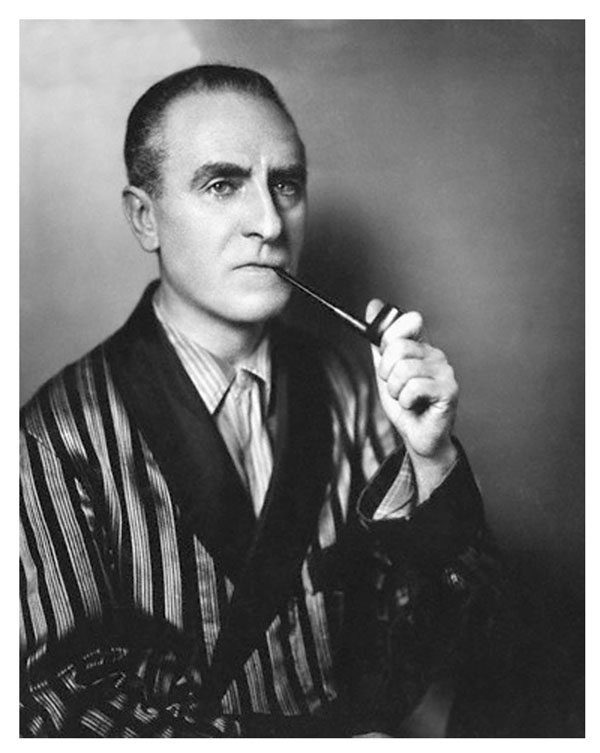

José Mallorquí Figuerola nació en Barcelona el 12 de febrero de 1913 sin que nadie le esperase. Su padre, José Serra, no le reconoció y le negó sus apellidos. Su madre, Eulalia Mallorquí, le cedió los suyos pero no su ubre y lo dio a criar a una mujer que se llamaba Isidra, luego a otra que se llamaba Ramona, a la que el niño tuvo siempre por abuela, y después le internó en los Salesianos. José Mallorquí fue un niño triste y natural, mal estudiante y lector desordenado de Zane Grey y Blasco Ibañez. Dejó el pupitre a los catorce años y se puso a trabajar de meritorio en los Electrodomésticos Marelli para sacarse un jornal. En 1931 murió su madre y le dejó una herencia que invirtió en pegarse dos años de viajero y sportman. En aquella época el sport era para los ociosos y el deporte se hacía en calcetines de rombos pantorrilleros y jersey de casimir. Hoy el deporte se ha democratizado a la misma velocidad con la que ha ganado vileza y cualquiera se pone a andar en bici con leotardos de trapecista y cuentakilómetros. Cuando Mallorquí se gastó la herencia por lo menos había aprendido francés y se puso de traductor en la editorial Molino. Se casó con Leonor del Corral y cuando estalló la guerra rompió sus gafas de miope para escapar de las trincheras y pasó hambre. Volvió a la editorial Molino y publicó novelas deportivas y biografías de conquistadores españoles y no acertó con las policíacas, que fueron un fracaso. Su primer éxito fue la saga de “Los Tres Hombres Buenos”, un western que conoció serial radiofónico que escuchaba Fernando Savater cuando tenía diez años. El Coyote llegó en 1943 y se convirtió en serie en 1944, alcanzó casi doscientos títulos y fue la literatura popular preferida del español hasta pasados los años cincuenta. El generalísimo Franco los leía en el yate Azor, mientras le picaban los atunes, aunque él decía que estudiaba tratados de economía.

Cuando el Coyote declinó en 1953, José Mallorquí tuvo un hijo al que le puso César y se metió en el negocio de los seriales radiofónicos, coleccionó vitolas de puros, sellos y botellines de whisky, echó barriga y se dio a los banquetes aunque era diabético, no ahorró un chavo y daba propinas del veinte por ciento de la consumición. Escribió los guiones de “Dos cuentos para dos”, de Luis Lucía, con Tony Leblanc, y del western “Brandy”, de José Luis Borau. Vio al Coyote en el cine en dos películas de Joaquín Luis Romero Marchent protagonizadas por el actor mejicano Abel Salazar, que no dio la talla, y tuvo la prudencia de no estar en este mundo cuando se estrenó en 1998 “La vuelta del Coyote”, de Mario Camus, con José Coronado como César de Echagüe, que pretendió cosechar laurel recogiendo las propinas de “La máscara del Zorro”, con Antonio Banderas. Amó a su mujer apasionadamente y cuando en 1971 ella murió de un mieloma múltiple perdió las ganas de vivir. Llenó la casa con sus retratos, paseó el cementerio, se quedó un poco sordo y se le hizo cisco la espalda, lo que le obligó a dictar porque no podía sentarse a la máquina. Acarició la idea de enclaustrarse en un convento pero le aburrían las misas. El siete de noviembre de 1972 se pegó un tiro en la cabeza con una pistola Astra del calibre nueve. Dejó una nota para sus hijos que decía: “No puedo más. Me mato. En el cajón de mi mesa hay cheques firmados”. Y debajo puso: “Perdón”.

«Del valor

MARTÍN OLMOS

PUBLICADO EN EL DIARIO EL CORREO EL 11 DE FEBRERO DE 2013